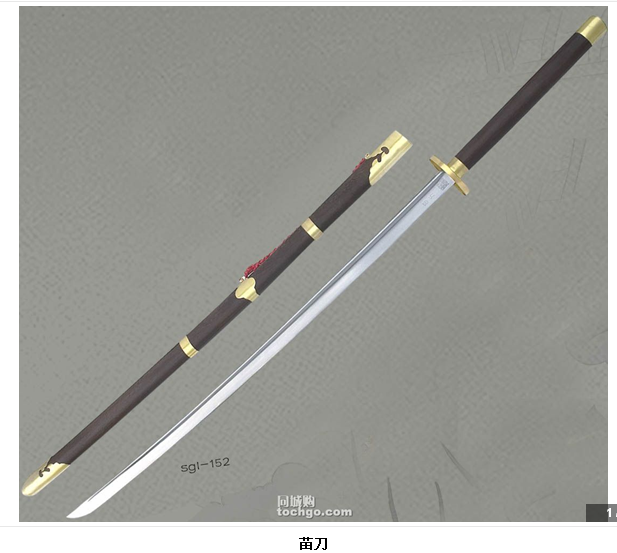

苗刀

苗刀是汉民族的宝贵文化遗产,是闻名中外的传统刀技。临阵杀敌,威力极大,非一般兵器可比,故中国历史档案馆保存的重要资料《苗刀考证》中,这样写道:“苗刀用以冲锋枪,远胜单刀及其它短兵。苗刀(御林军刀)不是苗族人使用的刀,乃是以其刀身修长(总长五尺、刀长三尺八寸、刀柄一尺二寸)之故命名。它集中了刀、枪两种兵器的特点,既能当枪使,又能当刀用,既可单手握把,又可双手执柄,杀伤力极大。苗刀一路包括持刀要领、持刀把位、搏击运用、劈砍要点,以及苗刀的基本刀法。

简介

苗刀,古兵器,它刀身修长,共五尺,兼有刀、枪两种兵器的特点,且可单、双手变换使用。

苗刀临阵杀敌,威力极大,非一般兵器可比。苗刀在中国汉代就有其雏形,称长刀。苗刀和河南省刘家渠东汉墓出土的环首长刀、山东苍山发现的汉安帝永初六年发现的长刀均有共同的特征。从尺寸上看,苗刀全长111.5厘米,刀脊厚度与刀身的宽度的比,大约是一比三。在唐代的标准装备中,能看到大量的横刀和陌刀。唐代天宝年间,大将军嗣业使用的部队,被对方的骑马冲乱,在这种情况下,嗣业“手持长刀,大呼出阵前,杀数十人,阵复整。”《中国古代兵器论丛》解释说:“陌刀,长刀也,步兵所持。”并附有长刀的图样。早在三国时期,在回赠日该国的物品中就有五尺长刀,后随中日文化交流,长刀(唐时的长刀被后世称为唐刀)传入日本。在日本,长刀逐渐演化为今天的日本刀。明朝中期倭寇来犯,倭寇使用的刀(日本刀)被那时的人称为倭刀。

苗刀又称“御林军刀”,它不是苗族人使用的刀,乃是因其刀身修长形似禾苗之故而得名。

苗刀是中华民族的宝贵文化遗产,是闻名中外的传统刀技,它是中国冷兵器时代的先进兵器之一,起源于西汉初年的环首刀类,距今已有两千多年的历史。抗倭民族英雄戚继光将日本人由唐刀改进成的日本刀改进成为威力更强的苗刀。苗刀总长五尺、刀长三尺八寸、刀柄一尺二寸,兼集中了刀、枪两种兵器的特点,既能当枪使,又能当刀用,既可单手握把,又可双手执柄。因为单、双手交换使用时便于发挥腰背整体力量,且结构优良。所以在临敌运用时,辗转连击、疾速凌历、身摧刀往,刀随人转,势如破竹,实用价值及高,杀伤威力极大!非一般兵器可抵挡,故中国历史档案馆保存的重要资料《苗刀考证》中,这样写道:“苗刀用以冲锋枪,远胜单刀及其它短兵”。“迫明戚继光得此刀法,传之于部下,用于冲锋陷阵,斩将搴旗,赖此刀法,威震华夏。”

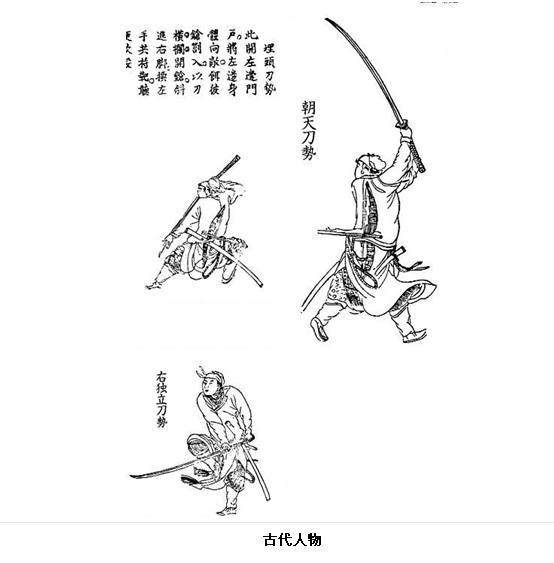

刀法

明代戚继光将军,改铸精绝,传之于其部下,杀敌致果,斩将擎旗,赖以刀法,威震华夏。”中国苗刀有一套完整的技法,它内涵丰富,结构严谨,技击性强,具有很高的科学性、实战性与锻炼价值。

倭寇成为明朝军队心头大患的原因,主要的原因是寇倭很重视日本刀本身的性能。几位有先见之明的将领认为,倭寇使用倭刀上,身法轻盈敏捷、刀身又锋利,在许多方面皆占尽优势,无往不利。

抗倭名将戚继光,在一次与倭寇的对战中,取得了《阴流剑术》的目录(由于该目录是草书,也有人判读为《影流剑术》),在研究之后,写成了《辛酉刀法》。这是在宋朝时中国本土双手刀刀术失传以后,再次有的新著作。近代武术大师刘玉春及其爱徒郭长生,在苗刀中揉进了通臂二十四式中的苗刀(御林军刀)先进步法后,苗刀更以势法精粹,刀法雄健凌厉,步法急速灵活多变,连击性更为突出。所以在历史档案馆保存的《苗刀考证》中写道:“前中央国术馆教授郭长生,系刘教习(即刘玉春)秘授,故其技自玄奥,亦独冠云。”也就是说郭长生通过恩师个别传授,得其刀技真谛,其刀法之奥妙,使人无法捉摸,其技艺水平,要高出同辈。很多国内外武术界知名人士,对苗刀也有很高的评价,如已故马凤图先生于1969年在兰洲自己的住所见到郭长生的高足张群炎时,让张表演此刀后说;“苗刀我想了四十年,今天才见到此 刀。”,连声说:“好刀,好刀”!于是让马明达向张群炎学苗刀。但由于练苗刀需有通臂二十式的基功,因此只学了一点。近年来很多日本人也来信或来人言论此刀,他们说:“中国苗刀与日本现在流行的剑道用的太刀,十分相似,都是双手使用的一把大长刀,但技术确迥然,各具特色,尤其苗刀击着点由点、线,扩展到面以及急速灵活之步法,深感佩服,“认为”确实值得日本剑道参考“。编辑本段历史沿革 苗刀源于中国,是我们祖先遗留给我们的宝贵财富。它先期是随中日文化交流由中国传到日本的。苗刀源于戚继光将军改自日本刀的明长刀.后在民国年间始有苗刀的称呼。

另外,在唐代的标准装备中,能看到大量的佩刀和陌刀。《中国古代兵器论丛》解释说:“陌刀,长刀也,步兵所持。”并附有长刀的图样。

早在三国时期,在回赠日该国的物品中就有五尺长刀,后随中日文化交流,苗刀传入日本,明朝中期,倭寇多使此刀,所以后人也常把此刀,称之为倭刀。戚继光将军在御倭战斗中,认真总结了日本刀法,同时,又在民间挖掘整理其长刀中,在“戚家军”中配备了长刀,加紧训练士卒,其技较倭寇高一筹,故平息了浙、闽、粤沿海倭犯。并于1560年著成《辛酉刀法》。

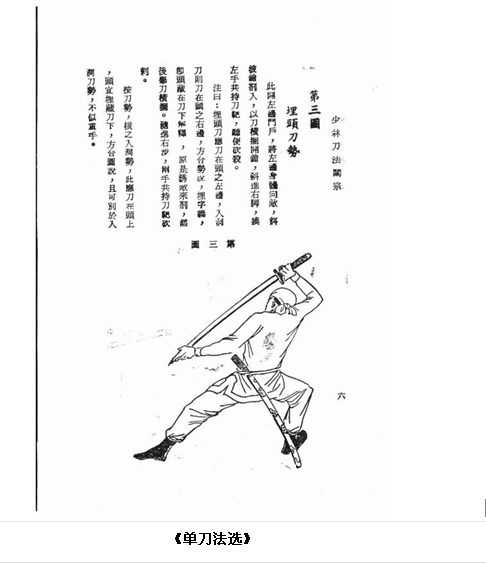

到明朝末年,新都程冲斗,向浙师刘云峰学得此刀法,于天启元年,编著《单刀法选》一书,程氏在这本书中说:“刀长三尺八寸,把一尺二寸,则全长五尺。”历史上的苗刀,有势、有法而无名,程氏为使这一珍品便于记忆,流传久远,故“依势、依像、撰其名”,为此刀的发展作出了贡献。民国初年,三省巡阅史兼直隶总督大军阀曹锟在保定成立卫队武术营特聘刘玉春为三连苗刀连教习。1923年曹通过贿选当了大总统,进驻北京中南海。

沧州郭长生系刘之高足,由于武功精绝,刀法捷灵,在武界有“燕子”之誉,深得刘之喜爱,遂将苗刀、通臂二十四式之绝技,尽相传授。1924年,第二次直奉战争,冯玉祥发动“北京政变”,迫使曹锟下台,郭长生又给鹿钟麟当随从副 官,时间不长,因军阀混战,民不聊生,而愤然弃官回乡。1927年,张之江筹备中央国术馆,慕名特聘郭长生于该馆教授苗刀,并把苗刀作为中央国术馆必修课程之一。从此苗刀在中国始得进一步发展。刘玉春在保定,及以后郭长生在中央国术馆教的是一路苗刀,均没教完。这路刀势系集体操练,不免限于一步一势,不精熟者,便不能领悟其中奥妙。于是郭长生将苗刀之精华,实战攻防用法,揉进通臂二十四式笔法,编撰了二路苗刀。

一路苗刀多系基本刀势,实战用法,二路苗刀,开阔了攻击面,提高了连击性。近代武术大师刘玉春及其爱徒郭长生,在苗刀中揉进了通臂二十四式中的先进步法后,苗刀更以势法精粹,刀法雄健凌厉,步法急速灵活多变,连击性更为突出。所以在历史档案馆保存的《苗刀考证》中写道:“前中央国术馆教授郭长生,系刘教习(即刘玉春)秘授,故其技自玄奥,亦独冠云。”也就是说郭长生通过恩师个别传授,得其刀技真谛,其刀法之奥妙,使人无法捉摸,其技艺水平,要高出同辈。很多国内外武术界知名人士,对苗刀也有很高的评价,如已故马凤图先生于但有人把苗刀说成是“流传在中国武术界的日本双手刀法”,这种说法不对,苗刀源于中国,是我们祖先遗留给我们的宝贵财富。它先期是随中日文化交流由中国传到日本的。

名称来源小考

苗刀的来源众 说纷纭。很多人干脆认为苗刀就是倭刀,而苗刀练家多坚持苗刀此刀刀身修长,似禾苗,故此叫做苗刀。在苗刀考证上,将苗刀解释为苗人之刀,或者矛刀。而马明达老师的文章有用双手刀的称呼替代苗刀之意。

刀身修长,望之如麦苗,所以称其为苗刀。如果这样解释的话,怪不得马老师说是某位浅人定的名。不过,在偶然间我看到一首诗词,之后改变了我对苗刀的看法。此刀的定名应该是位有学之士,而且 应该 和江浙一带的习武者有关。《大墙上篙行》 曹丕吴之辟闾,越之步光,楚之龙泉,韩有墨阳,苗山之铤,羊头之钢,知名前代。

苗山之铤,数字夹在熟悉的步光,龙泉的名字中间。我刹那间联想起,苗刀会不会和苗山之铤有关系?继续查资料,发现苗山之铤在汉晋年间非常的出名。《淮南子》曰:苗山之铤,羊头之销,虽水断龙髯,陆剸兕甲,莫之服带。

高诱曰:苗山利金,所出羊头之销,白羊子刀也。镤或谓为鍱。汉族 苗刀艺文类聚卷第五十七 大夫曰:收苗山之铤,采邪溪之铜,《越绝书》曰:越王勾践有宝剑五,闻于天下。客有能相剑者,名曰薛烛,王召而问之。对曰:当造此剑之时,赤堇之山破而出锡,若耶之溪涸而出铜。

根据这几则材料的简单分析,苗山之铤和耶溪之铜都是铸造宝剑而出名。虽然无法知道苗山是否是赤堇之山,但此山和若耶溪并提,肯定有某种联系。若耶溪就是浣纱溪,是美女西施的老家。查苗山的资料如下。

集解皇览曰:“禹頉在山阴县会稽山上。会稽山本名苗山,在县南,去县七里。越传曰禹到大越,上苗山,大会计,爵有德,封有功,因而更名苗山曰会稽。司马迁《史记·夏本纪》:“禹会诸侯江南计功而崩,因葬焉,命曰会稽。会稽者,会计也。”史记·封禅书记管仲说:“禹封泰山,禅会稽。”刘向《汉书》:“禹葬会稽不改其列,谓不改林木百物之列也,苗山自禹葬后更名会稽。”越传曰禹到大越,上苗山,大会计,爵有德,封有功,因而更名苗山曰会稽。

今天浙江的会稽山就是苗山,是大禹封禅,会诸侯,并且安葬的地方。越国君主自称是大禹王的后人,代代祭祀大禹。春秋末年,吴越争霸,两国的铸剑术闻名天下,甚至超越了中原大国齐晋和南方霸主楚国。直到西汉李陵击匈奴,楚国故地还是以荆楚勇士奇材剑客出名,到了明代俞大猷提到剑法,都是以荆楚长剑为号。而宝剑利刃却非吴越两地不可,龙泉宝剑响当当的名号直传到今天。

根据以上资料,不妨作个假设。戚继光,程冲斗等人对新式长刀没有命名,大概剑法以荆楚长剑为号召已经足够了。而刀的本身,在明朝,有练习者取名为苗刀。查考抗倭的明军,戚俞两位将领的部下多在江浙一带作战,最初习练长刀者后来多征调到北方,防卫蒙古或者参加援朝之役。以使用者家乡的古代名山命名作战的武器,也是合情合理的。

苗刀就是苗山之铁铸造的宝刀,形容其锋利。西晋傅玄“正都赋”云“苗山之铤,铸以为剑;百劈文身,质美铭鉴”。推测命名苗刀者也是为博学多才之士。因为苗刀后来是皇帝御林军的制式武器,取名者很有可能是宫廷内的大臣或者翰林院学士。此名即道出了新式长刀来自江浙的身份,也称赞了它锋利的特点。并将刀中的文化历史内涵直推到古代的大禹王。可惜的是明朝不久就在农民起义和后金兴起的打击下灭亡了。苗刀流入民间,在北方一带流传。北人多不知道南方典故,使此刀名称涵义不传。

在徐州铜山苗山汉墓则有汉砖画像武士比武图。能看到汉朝武士持刀剑攻击对手的情状。

历史追溯

西汉以前,将、吏佩带或在战场厮杀的都是剑,而不是刀。春秋史上荆轲秦王的“图穷匕首见”和鱼藏剑“专诸刺王僚”的故事,都是大家所熟知的。这两种藏于图卷和鱼腹中的利器都是短剑。1965年在湖北省江陵望王一座楚墓里出土的越王勾践宝剑,虽两千四百年后再见天日,仍光芒四射,锋利无比。1976年在湖北襄阳蔡坡出土的吴王夫差剑,其锋利也令人赞叹。

春秋时期各诸侯国保存的“吹毛利刃,迎风断草”的宝刃,如“干将”“莫邪”“青钢”“鱼藏”等等都是剑而不是刀。这说明剑在春秋战国时期,不仅是战场上进攻与防卫的重要武器,而且也是上层人物标志身份的重要信物。就连当时各诸候国出访使臣也必须佩剑。同时也是各国互相馈赠的重要礼品。

虽然早在远古时代,人类就使用石刀、蚌刀和骨刀等武器与野兽搏斗,与邻族争生存,商、周时期也出现了有青铜、铁打造的刀,但在军队装备中并不受重视,直到西汉才重视刀在战场的作用。

西汉初年,骑兵作为独立的兵种开始出现。虽然在秦始皇陵的陶俑坑中也发现了和战车部队排列在一起的骑兵形象,但是,成建制大量使用骑兵,还是在秦末农民大起义,经过楚汉之争到西汉初年这一历史时期开始的。纵横驰骋在战场上的大队骑兵,手执长剑向敌人冲击时,由于马速很快,想要击伤敌人,主要靠挥臂劈砍而不是用剑向敌人推刺。这样一来,剑的尖长锋利的作用不大了。虽然长剑两侧都有刃,但是劈砍时,只能使用其中一侧的刃,另一侧的刃不能发挥作用,制造工艺复杂,而且劈砍时极易拆断。只有解决这个问题,能为骑兵生产更适用的劈砍武器,才能提高战斗力。于是就出现了环柄长刀。它是一种专用于劈砍的短柄武器。长刀的一侧有刃口,另一侧做成厚实的刀脊为刀背,同时去掉了尖锐的长剑锋,厚脊薄刃,不但从力学角度有利砍劈,而且力脊无刃,可以加厚而不易拆断。

西汉元朔元年(公元前128年)及以后的10年间,汉军与匈奴发生过三次大的战役,双方参加战斗的骑的骑兵总数约二十万之多。对骑兵来说,长剑的劈刺显然不如长刀的劈砍杀伤力大,所以汉代骑兵用的环柄长刀,逐渐代替了长剑。这种刀即是中国战刀的祖型,又与现今苗刀相似,所以苗刀也称汉刀。汉刀刀柄首端毫无例外地制成扁圆的环状,所以常常把这种汉刀叫做“环柄长刀”或“环首刀”。

在河南省洛阳市出土的西汉墓里,可以见到随葬的环柄长刀。例如:1957~1958年在洛阳西部清理的23座西汉墓里,都发现了随葬的环柄长刀。它的长度从58~114厘米不等。《史记。汉书》里,存有不少西汉时期将校官吏佩刀的记载。名将李广在随卫青出兵作战时,迷失了道路,回军后愤而自杀,被书称为“引刀自刭”。出使匈奴的西汉使节苏武也是身佩长刀。《汉书——苏武传》载:当匈奴逼迫苏武投降时,武曰:“屈节辱命,虽生,何面目以归汉,引佩刀自杀。”

在长沙市地区东汉墓里获得的铁刀,长度超过去时米,有138.5厘米;河南地区出土的东汉长刀也是如此;陕县刘家渠东汉墓里的环柄长刀(铁)又可作为这一时期优质钢刀的代表。山东省苍山发现的一把记有年铭的长刀,全长111.5厘米,刀脊的厚度与刀身的宽度相比,大约是非曲直1/3。刀身上有错金的火焰篆纹,并且有十八个错金隶书刀铭:“永初六年五月丙午造卅涑大刀吉羊宜子孙。”由此可知这把刀是汉安帝永初六年即公元112年造的。此刀现仿保存在中国历史博物馆内。它和我们现用的苗刀(汉刀)一模一样。经过鉴定,此刀是以含碳较高的沙钢为原料,经过反复多次锻打而成。铭文中的“卅涑”即是“卅炼”,可能代表着一定的工艺质量标准(“卅”即为锻打30次——作者注)。此刀的发现,有力地说明了苗刀源于中国,是我们中华民族的宝贵的文化遗产。

三国时期,有诸葛亮造刀的故事,据说是在斜谷造的,一共造了三千把。另据梁陶弘著的《刀剑录》记载,“孙权在黄武五年采武昌钢铁做十口剑、万口刀,各长三尺九寸,南越碳做之,上有“大吴”篆字。南北朝以后,钢刀更是主要的步兵和骑兵武器在唐代军队的标准装备中能看到大量的佩刀和陌刀,却看不刀剑的踪迹,《唐六典》武库令条有刀制而无剑制,其刀制有四:即仪刀、鄣刀,横刀和陌刀。后两种是部队中的主要武器。“横刀配刀也,步兵所佩名起于隋。”杨泓所著《中国古代兵器论丛》论述陌刀是说:“陌刀长刀也,步兵所持”。唐朝天宝年间,李嗣业是一位杰出的手使陌刀(长刀)的名将。据新唐书记载:“李嗣业,京兆(今长安),安陵人,长七尺,臂力绝众………应募安西军中,初用苗刀,而嗣业尤善,每站必为先锋,所向催被马灵为节度,出战必有俱。”嗣业因战功卓著,被封为“陌刀将军”。史创于西汉的长刀发展到东汉末年已成为军中大量配备的兵器,而到唐代则为长刀发展的鼎盛时期。所以,明末清出的民族武术家吴殳在所著的《单刀图说》中说:“唐有陌刀,战阵称猛,其法不传”。意思是说唐代陌刀战斗威力极大但先人对这一珍品多保藏不现,不易轻传,故流传不广。[1]编辑本段刀法源流及传承苗刀刀法的源流。

历史上苗刀有势、有法,而无名称。明朝天启元年(1621年)江苏人程宗猷,为使苗刀便于流传,他取其 《单刀法选》名、法其势著成《单刀法选》、《单刀法图说》。清初,武艺家吴殳又对苗刀进行了一番研究和整理,他以左右撩刀为基础,吸收“渔阳老人”剑法中的“确削粘杆”之要,编写成了双手刀《十八势》和《单刀图说》。

苗刀刀法的传承

清代河北沧州桑园镇谢晋汾,得此刀,谢传南北闻名的常胜将军天津人刘玉春,刘于1916年至1925年间又传沧州郭长生等。郭长生深得苗刀、通臂拳、劈挂拳的真传,在原来苗刀一路(老架)的基础上,集前人之精华,糅进了“通臂二十四式的疾绞连环步”,创编了二路(新架)苗刀,同时还增加了“苗刀进枪”等器械的对练套路。

技术特征部位名称

苗刀主要分为刀柄、护手和刀身三部分。其中刀身部分又可分成刀尖、前刃与后刃三个部分。

规格标准

苗刀全长5尺,刀身长3尺8寸,刀柄长1尺2寸,刀宽1寸2分,护手(刀盘)呈圆形或椭圆形。

基本握法

(1)抱刀:左手拇指和虎口扣住护手(刀盘),食指和中指夹住刀柄,无名指和小指托住护手,刀背贴靠前臂。

(2)单手握刀:五指握刀柄,虎口靠护手,刀背与虎口相对。

(3)双手握刀:一手五指握刀柄的前部,虎口靠护手,另一手五指握刀柄的后部(图11)。

技击风格

苗刀不同于其他花刀,它主要以双手握刀,每招每势朴实、严谨,用起来以身催刀,刀随身转,逢进必跟,逢跟必进,进退连环,动作剽悍雄健,势如破竹。它善于连续进攻,攻中有防,防是为了更好地 攻,技法变化如明朝程宗猷所说:“其用法,左右跳跃,奇诈诡秘 ,人莫能测,故长技每每败于刀。”可见该刀技法千变万化。一、二路苗刀各具有其独特的风格:一路也叫原路、老架,属于基本刀势,势法浑厚矫健,大劈大砍,一招一势。二路也叫新路、新架,是郭长生大师在一路的基础上,糅进通臂二十四式中的疾绞连环步法,因此,动作除大劈大砍外,外加左右辗转,疾速多变,攻防的连击性较强。

刀法步法

(1)基本刀法:砍、撩、挑、截、推、刺、剁、点、崩、挂、格、削、戳柄、舞花。

(2)基本步型:歇步、虚步、弓步、马步、插步、并步、前点步、后点步、独立步。

(3)基本步法:跳步、疾绞连环步(拖拉步)、上步、退步、跟步。

技术要求

在演练和技击时,要使刀法、步法、身法、眼法协调自然,紧密结合,浑然一体,做到身催刀往,刀随腰转,眼随刀势。

刀法要求

(1)分清用刀的部位,力点在刀尖还是刀刃前端,在中间还是在刀背上,要分清楚,切忌背刃不分扇大拍。

(2)击着点要准确,出刀要迅速、劲脆、准确。

(3)舞花要圆,速度要均匀,或由慢加快,忌忽慢忽快;充分发挥腰、胯、腿、足的力量。

(4)换柄要顺灵、快速、自然、熟练。

(5)缠绕动作中头要正,刀背要紧贴身体。

步法要求

苗刀的步法是以疾绞连环步为主,运动中进步要求后脚发挥最大的蹬力,使前脚迈出越远越好;后脚贴地向前滑行,落脚时,脚跟先着地,既轻灵又沉稳,轻而不浮,沉而不重。动步时,两足要敏捷,逢进必跟,逢跟必进,进退成连环,疾速连贯。

身法要求

身体的松活轻灵是通过身腰来体现的,身腰是联系上下肢的纽带,拳谚说:“运动在梢,主宰在腰。”要使身腰灵活自如,贵在气下沉。气不下沉,必上浮,横气填胸,上身不灵,上不灵则下不稳。气下沉的同时,含胸拔背,收腹敛臀,以腰带刀,身催刀行,蜿蜒如蛇行。

眼法要求

眼法是体现精神的重要环节,是攻防格斗中取胜的先决条件。拳谚讲“拳似流星眼似电,腰如蛇行步似粘”,“拳法之神眼为先”。在演练苗刀时要观前?后,左顾右盼,望远瞄近,随形随势。技击对抗时,无论是迎其击而进击,还是乘其隙而侧入,都应以眼为先锋,观其体,察其意,识其机,测其变。

后继有人

1928年国民党在南京成立了中央国术馆,张之江将军任馆长,特聘郭长生(号称郭燕子,曾做过总统贴身侍卫)任一级教授主教苗刀、通臂劈挂拳等。1930年苗刀成为中央国术馆的必修课,1937年日本侵华后郭长生毅然回到沧州故里,深研精修本门派的拳械,并将其武功和苗刀的奥秘亲传于次子郭瑞祥等。郭瑞祥现任中国通臂劈挂拳研究总会会长、苗刀掌门人、沧州武术馆馆长等职务。他著有《苗刀》、《劈挂拳》等专著。郭瑞祥大师所传弟子上万人,遍布世界各地。

2000年夏,郭瑞祥大师古稀之年,携入室弟子孙满长,历时3个多月,研制出了新一代中华苗刀,取名“中华苗刀民族魂”。新苗刀全长128cm,其中刀身长98cm,刀柄长31cm,刀宽3.5cm。

苗刀,这一中华武术文化中的瑰宝,一定会有更多的人接受它,喜爱它,研究它,发展它,它也一定能够焕发出更加旺盛的生命力。